Сайт відділу наукової інформації та бібліографії є частиною бібліотечного порталу

- Головна

- Про відділ

-

Бібліографічний всеобуч

- Бібліографічна робота бібліотек: на допомогу фахівцю

- Літературно-бібліографічні студії

- Популяризація книги та читання

- Бібліографічний запис: нові вимоги стандарту. Аналітичний бібліографічний опис

- Професія - бібліограф

- Хавкіна Л. Б. Авторські таблиці

- Хавкина Л.Б. Таблица авторских знаков двоичных для латиницы

- Хавкіна Л. Б. Авторські таблиці (двозначні)

- Біографічна стаття: загальні рекомендації та схеми

- Казкотерапія для дітей та дорослих: методичні матеріали в допомогу бібліотекарям

- «Болючий дух лікує піснеспів...» Бібліотерапія у практиці роботи херсонського лікаря-психотерапевта Олександра Бутузова

- Запитай у бібліографа

- Наші публікації: ЕБ

-

Книжковий майданчик

- Листи письменників до херсонців

- Наші читачі рекомендують

- Літературне асорті

- Бібліографічні огляди

- Літературне дежавю

- Віртуальні виставки

- Книги-ювіляри

- Афоризми та крилаті вислови про бібліотеку та бібліографію

- Афоризми та крилаті вислови про книгу

- Галерея української афористики

- Міський клуб любителів книги «Кобзар»

- Вірші про книгу

- Вірші про бібліотеку та бібліографію

- Народна мудрість: прислів'я та приказки про книгу

- Загадки про книгу

- Портретна галерея письменників: мистецтво через обличчя слова

- Людина і книга: веселі картинки

- Билиці з життя херсонських книжників

- Веселинки: веселі історії про книгу та книголюбів

- Цікаве з життя книг

- Перегортаючи пожовклі сторінки...

- Видатні мовознавці

- Творчість наших читачів

Випадкове знайомство

19.02.2026

Світ на смак: бесіда про традиційні кухні в колі розмовного клубу

18.02.2026

«Різноголосся планети: єдність у різноманітті»: святковий онлайн-захід до Міжнародного дня рідної мови

17.02.2026

«Республіка наших отців…», або Важкий шлях до свободи: до річниці відновлення Литовської держави

16.02.2026

Борис Мозолевський – мисливець за скарбами степу

13.02.2026

«Гей, чи далеко до Келегей?»: про походження власних назв населених пунктів Лівобережжя Херсонщини

11.02.2026

«Гієна Гігієна й МереЖах»: День безпечного інтернету для херсонських школярів

09.02.2026

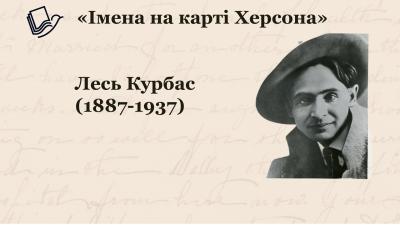

Народжений у лютому: Лесь Курбас – ім’я, яке повертається на карту і в серця

07.02.2026

У світлі спогадів про родину Світличних

04.02.2026

Дніпрова Чайка: читаємо вголос із Гончарівкою

02.02.2026

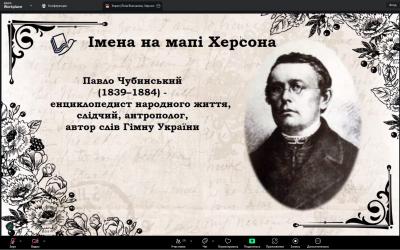

Імена на мапі Херсона: Павло Чубинський

Коментарі